在平山村

2005年5月,在中国桂林独特的兀立陡峭的群山包围中,在被尘世隔离的农村里,有一个男子的身影。小牧义美,75岁。

第一眼看到小牧所在的这个似乎随处可见村子,并不是一所中国常见的农村。而是患了过去一种病的人们居住的,处于半隔离状态的村子。村子里的人们得的病,称为麻风病。这是一种至今被严重歧视和偏见的病。住在村子里的人们所患的麻风病已经完全治愈了,然而社会的歧视和偏见,以及村民们的高龄化和麻风病的后遗症所带来的不便等等各种原因,使得麻风病康复者的社会康复无法实现,而至今仍在远离城市的村子里安静地度日。

小牧在这个中国的麻风病康复村-平山村,和当地的中国学生一起,给麻风病康复者的伤口做简单的护理治疗。

“这种伤口需要忍耐力。有很强的忍耐力并且接受治疗才能治好。我很想让村民们知道这一点。”

小牧在这个村子里,亲身体验了麻风病所带来的伤口的基本处理办法,然后将这些办法热心地传达给村民和中国的学生。

小牧义美 成长 发病 疗养所生活

小牧义美。1930年9月27日,出生于日本兵库县。6岁的时候,他们家移居到他父亲的老家宫崎县。两年后,父亲去世了。母亲在29岁的时候,带着4个幼小的孩子,成了寡妇。日美的北太平洋中部海战的第二年,13岁的小牧成了宫大工的弟子,并从那时起一直工作到16岁。

“应该是从那时候开始的吧,身体出现了异变。”

发现身体变化的小牧辗转去了医院。最终,皮肤科的医生告诉他,是麻风病。那是1947年2月,小牧17岁的时候。

“在接下来的那个月,3月的时候,我被星塚(国立麻风病疗养所星塚敬爱园)收容了。那时我17岁6个月。因为之前跟过宮大工,所以作为患者,我在疗养所里从事庭院的修理工作。是啊,那时候有1000多名患者吧。5到8个人一起住在12叠半(榻榻米)的房间里。”

小牧接着说了发病和确切入疗养所的年月时间。

“哎呀,那时候没有吃的,什么东西都没有,真的是很艰苦。美军下放的救援物资像罐头之类的,还有拉拉物资(亚洲救援公认团体)等等,很多衣物之类的物资,那些真的帮了我们大忙。”

小牧体验了日本处于战中和战后极度贫穷时代的麻风病疗养所的生活。那极度贫穷的疗养所生活也伴随着日本经济的高度增长而日益得到改善。直至58年仍过着疗养所生活的小牧,除了治疗和从事患者工作之外,还埋头于陶艺、门球、赌博等多姿多彩的趣味的世界中。

“嗯,虽然做过很多事情。但那些呢,都已经全部化为泡影了。”

小牧这样子回顾他的疗养所生活。

麻风病

小牧和平山村的村民们所患的麻风病到底是何种病?而社会又是如何对待这种病?

麻风病是由细菌感染所引起的一种病。麻风病的“麻风杆菌”进入人体后就在人体的神经末梢增殖。如果没有及时治疗,就会引起手脚的运动麻痹、知觉麻痹、温度感、以及感觉的麻痹。由于知觉麻痹,烫伤及外伤导致的骨髓炎,致使手脚变短,有时也会引起鼻子等脸部的变形。但是麻风病的发病率是非常弱的。就算我们去探访住在日本麻风病疗养所的那些过去患过麻风病,而现在已经治愈的人,也不会因此而染上麻风病。

再者患过麻风病的人,他们的手脚、面部等都已经出现伤口,这也给人们带来误解。现在,世界卫生组织(WHO)推行多种药物联合治疗法(MDT),这样,只要麻风病得到及早的治疗,就能完全治愈并且不留任何后遗症。

麻风病-医学问题、法律问题、国家政策问题、社会问题

要说明麻风病这种“病”,对于麻风病来说,不能只像上面所说的那样,停留在将其作为医学上的一种病来说,它涉及到非常多方面的意义。在日本,有『癞预防法』的法律问题、绝对隔离政策的国家政策问题,然后是歧视、偏见的社会问题。

追溯历史,概观触及多方面问题的麻风病,我们能看到什么?

首先,作为医学问题,1942年开发的特效药普洛名使麻风病成为一种可治愈的病,为汉森并作为医学问题画上了句号。对患者实行终生绝对隔离政策的根据的『癞预防法』作为法律问题,在1996年被废除了,这也为麻风病在法律问题上画上了句号。再者,关于绝对隔离政策这一国家政策问题,2001年,熊本地区裁判所判决承认国家这一政策的错误性(『癞预防法』违宪国家赔偿请求诉讼判决),这为麻风病在政策问题上作了终结。

最后,关于对麻风病的歧视和偏见的问题又是怎样的呢?与此相关的事件如2003年12月麻风病康复者在黑川温泉被拒绝入住,以及随着汹涌而至的对麻风病疗养所菊池惠枫园的批判文章等等事实,让我们看到,作为社会问题,对麻风病的歧视和偏见并没有结束。

对麻风病的偏见和歧视究竟是怎么一回事?所谓“麻风病康复者”,其实是拿着人家过去患的一种病的病名,继续称呼这个人的做法。勿庸置疑,麻风病是我们这个社会将多么强烈的社会烙印-污点,烙在人的身上的强烈证据。我们都曾经感冒过,现在绝对不会指着治好感冒的人叫“感冒康复者”。不会说骨折康复者,也不会说蛀牙康复者。康复者只是被用在麻风病,这绝对是非常奇异的说法。

日本开发了麻风病特效药,废除了失去医学根据后仍然制约着麻风病康复者的『癞预防法』,加上通过裁判承认了国家对麻风病的错误的绝对隔离政策,让所谓的麻风病终于迎来了作为一种病的终结这种观点深入人心。但是,现今,被麻风病疗养所收容之前,能够回乡的人,以各种方式实现了社会康复,这样的人还只是停留在极少数。原因是住在麻风病疗养所的人们的高龄化(2006年3月1日当时,全国的麻风病疗养所入所者3110名的平均年龄是78.22岁),社会理解至今仍然较难获得也是其主要的原因。

在如此现状中,刚刚迎来75岁的男子实现了罕见的社会康复,并从此跟着他的社会康复一起走下去。

向着桂林的憧憬

“我的眼睛不好嘛,所以买了个大电视。巨型的。然后呢,在什么节目上播放了关于桂林的特辑。看了之后,我觉得桂林真漂亮!很想去看看。之后也在同一个节目中,也播放了大峡谷等等很多其他地方。但还是觉得桂林最漂亮。对了然后就受到了财团的邀请,于是就飞过来了。”

2003年3月,日本财团邀请日本麻风病疗养所的人到中国旅行。那次旅行探访了中国麻风病康复村,加深了彼此之间的友谊。在那次旅行中,也和中国麻风病康复村村民一起在桂林观光旅游。小牧受到桂林观光的诱惑,申请加入此次中国之行。那是小牧有生以来第一次到海外旅行,第一次访问中国。

在那次访问之后,我有机会听小牧说起很多很多事情。但是,我一点也没有听到小牧说起有关桂林的事情,比如美丽的风景,或者关于桂林的回忆。因为想去桂林而申请了的那次旅行,让小牧受到的,却是与桂林完全无关的,几乎改变他今后人生的冲击。

“我去过一个村子。那里住着70左右人吧。‘怎么回事啊,这是!’我这样想。我回想起自己曾经在这样的地方住过。‘哇――’在回来的路上我这样想。”

小牧说的村子是中国麻风病村。据说中国有625所麻风病隔离村。为了防止当时的病人逃走,这些村子大多坐落在偏僻边远、交通不便的地方。就连麻风病村周围的大多数居民都不知道这种村子的存在。广大中国的角落里,这些过去患过麻风病的人们至今仍然孤独地度日。

小牧访问了这其中的一所麻风病村。在那里,小牧所看到的世界,让他回想起他所亲身体验的疗养所的最艰辛的生活时期,也就是日本战中战后的疗养所世界。

我也想做点什么..

回国后,小牧决定通过日本财团向中国麻风病康复村捐赠500万日元。小牧所捐赠的资金用于建设连接中国云南省一所麻风病村与市区的一条道路,建设麻风病村内的一所小学,以及,麻风病患者、康复者子女的奖学金。

“但是,只是钱的话,也没有意思。有没有我能做的事情呢。那时我这样想。”

“要做点事情,要做点事情”据说小牧经常这样想着,并活了下来。这个的根源要追溯到疗养所的生活。

“入疗养所的时候,我想给母亲写信。但我只会写地址,却写不了文章。我才发现原来自己不会写字。于是我求助于疗养所的室友。于是,就被他说‘你,连字都不会写啊?’我被震惊了,又被嘲笑了。可是那天晚上,那样说我的那个人到我那里去,而且给我带来了辞典。‘用这个学吧!’他说。我那时对自己感到很惭愧,但是那次对我的人生来说是一个转机。从那以后,我经常想“要做点事情。”

疗养所的那位教小牧写字的人,在那之后患了结核。他在床上吐了血,小牧帮他用盆接住,并叫来医生。吐血之后不久,他就死了。“怎么,你是医生,为什么,救不了他!为什么救不了他!!”小牧这样说着向医生扑过去,周围的病友连忙将他制止住了。

“‘要做点事情。’被他嘲笑之后学会认字以来,我一直这么想。所以,在那之后,我也学习了。学了很多东西。普洛名(麻风病的特效药)出来的时候,我一度很高兴,以为那就可以回归社会了。但结果还是不行。自暴自弃的时候也有。”

听了“要做点事情”这个想法的日本财团的职员给小牧介绍了一个人。一个28岁的日本年轻人。

还有一个必然-原田燎太郎的前路选择

“嗯,真是一个怪家伙。我这样想的。各子很高大,还留着很奇怪的头发。”

小牧这样子叙述他对原田的第一印象。

原田燎太郎。28岁。2003年4月,早稻田大学政治经济学部毕业的同时,开始住在中国广东省的一个麻风病村。

“我以前受人欺负,所以我开始思考歧视和偏见吧,或许。”

原田对于和麻风病的关系如此重复道。

原田第一次访问麻风村是大学3年级的时候。在他即将要找工作的时候,他参加了在中国的一个麻风病村里开展的一期建筑公共厨房的工作营。

工作营是第一次世界大战后,由基督教的贵格会,瑞士的和平主义者皮埃尔舍拉索开始的运动。工作营的志愿者在贫困或者有社会矛盾的地区居住1~3个星期,在此期间从事修筑道路,建造厕所等土木工程。

原田跟早稻田的很多学生一样,希望从事新闻界的工作。在企业的入职申请书中,他写道“希望做消除歧视和偏见的报道。”然而,这样写的原田却想道:

“我想我只是凭被欺负的经验,觉得偏见是不好的,讨厌歧视这种东西。但也许我自己也在不知不觉中歧视别人。”

为了确认这个事实,原田决定参加在麻风病村开展的工作营。原田第一次去中国的麻风病康复村访问的时候,村里的康复者们出来迎接他。他们伸手要跟原田握手。

“我表情僵硬,用尽全身的力气才挤出‘你好’两个字。”

人生第一次遇见中国的麻风病的原田这样叙述道。回国后,原田开始在新闻界找工作,但是结果都不被采用。他考虑过继续攻读大学研究生。但是考试也没有通过。

“我要在中国麻风病村住下来。然后让麻风病村周围的学生到麻风村里来。”

原田下那个决定,距今已经是3年前的事了。

“我和爷爷(原田这样称呼小牧)都在大家的面前宣言,之后就回不去了,想着要做点什么。这是我和爷爷的共通点。”

正如原田自己所说的,他向周围的人宣言要住在中国的麻风病村,把日本置于脑后。手里拿着他所属的团体的前辈们给他的捐款。抓着20、30万日元,原田一个人,向中国出发了。

原田的活动、之后、以及和小牧的相遇

原田在麻风村除了照顾康复者的起居生活,还到中国国内的大学生中间,让他们了解麻风病,邀请学生参加麻风病村的工作营,为了让工作营在中国麻风病村普及起来而四处奔走。

中国的学生渐渐对原田的热心作出呼应,开始对麻风病和工作营表现出关心。就在原田在中国住了将近一年的时候,中国的几个麻风村的工作营得到开展。随着工作营的增加,需要各个工作营的信息的收集和共享,原田离开广东省东部的麻风病康复村,在中国南部最大的城市广州市和中国学生一起成立家工作营志愿者协会(JIA)。

原田现在在中国做活动的同时,一年回日本几趟。在支持者等的面前做活动报告,然后用募集到的资金过生活。他的个人生活来自企业或财团的赞助一概全无。

2005年3月小牧第三次到中国的时候,在南宁和原田第一次聊了起来。那是在去麻风病村的大巴车上。在3个小时的行车过程中,他们的对话没有停过。在那次对话中,小牧说了一句“我,想去云南。”

小牧想去看看自己出资建成的麻风村的学校。这是他的梦想。

“5月我们将在云南省昆明市开展一个工作坊,那你到时一定要来啊。”

原田说。随着工作营渐渐渗透到中国的学生中间,开展工作营所需的麻风病村的考察,工作营需求的发掘,工作营的协调等工作的人才也出现不足。在云南昆明开展的工作坊就是为了培养这样的人才。最初,小牧拒绝了原田的邀请,但结果还是接受了原田的盛情,参加了那次工作坊。那是小牧第四次到中国。那一次,小牧如愿以偿地访问了他捐款建成的学校。见到了学校里的孩子们。在那里,他抱了一个孩子。

“忍住眼泪,是一件痛苦的事情。”小牧一再说。

抱孩子,这在他75岁的生涯中还是第一次。

“75年来,第一次觉得自己是活着的。”小牧这样对原田说。

“‘那8月我们在桂林开工作营。你也来吧。’他(原田)说。什么都不用做,来就好了。结果我还是去了。”

在第一次工作营中

2005年8月,小牧和日本的学生,以及中国医学专业的学生一起,参加了中国桂林的麻风病村的工作营。看到村民的伤口,小牧惊讶了。伤口完全没有受到治疗。村里没有为村民的伤口做护理的常驻看护师,村民自己也没有为自身的伤口做护理。

在那里,小牧热心地将伤口的护理方法传授给村民和参加工作营的当地大学生。但是,时间不是很充分。在两个星期的工作营中,让村民们把护理伤口变成习惯这个时间太短了。工作营的时间一过,日本的和中国的学生就必须离开康复村,回学校上课。于是小牧下了一个决定。

“我,一个人留在这个村子里,直到村民们开始习惯做伤口的护理。”

是真的。结果,小牧一个人留在了麻风病村,教村民们护理伤口。而作为回报,村民们为小牧煮好在村里的每一顿饭。夏季工作营以来,秋天已经接近了。10月份,工作营开始的2个月后,小牧教会村民们护理的一应事宜,然后回了日本。在那个月,发生了重大的事情。

麻风病村工作营、漫长的潜伏期

“我啊,见面之前就已经注意到燎太郎(原田)了。他在志愿者团体的通讯上写了要将中国的学生卷进工作营。怎么做呢?我对这个问题开始上心了。然后,过了一段时间再看(新的通讯)就吓了一跳。这是有什么事情在中国发生了。我想见一下(原田)!我那样想。”

原田在大学时期参加的工作营,是在韩国年轻人的带领下,由日韩共同合作开展的工作营。那是2001年的事。那次日韩合作的工作营,有着漫长的潜伏期。距离现在大约30年前,日本的志愿者团体FIWC(友好国际工作营)关西委员会的学生们,在韩国的麻风病定着村开始了工作营。这个活动至今仍在继续。然而,韩国麻风病定着村的生活状况也跟着韩国的经济增长一起逐渐得到改善。这个时候,利用积累至今的工作营诀窍和网络,让工作营在日韩以外的第三国家开展的机率变高了,所以2001年中国麻风病村的首个工作营得以开展。原田参加了第二年2002年的工作营。但是,当时在中国麻风病村开展的工作营,参加者当中中国的学生一个也没有。

“是啊,要中国的学生参加工作营,可能还要再等上15年吧。”

开展过工作营的中国麻风病村的村民这样说。

“要让中国的学生来中国的麻风病村。”

下了如此决定的原田移居中国。三年过去了。这三年中,原田奔走于中国的麻风病村和中国的大学。为了节约支持者的赞助费,长途旅行他也不坐飞机,而选择坐大巴。超过10小时的长途旅行对原田来说也是日常的事情。长途旅行中原田不住酒店,而是住在麻风病村。

原田的这个活动渐渐得到中国大学生的回应。

“麻风病真的不会传染吗?”

带着怪异的表情这样子问原田的学生们,开始参加麻风病村的工作营。现在在10所以上的村子,日中韩的年轻人们着手开展工作营。

“麻风病”连接亚洲

我们为了便于称呼而说的“麻风病村”里面其实没有麻风病患者。大多数的村里也没有常驻的麻风病专科医生。村子里有的是病治好了以后继续被社会称为“麻风病康复者”的人们。

听说曾经在日本的麻风病疗养所,为入园者的诗热心做指导的大江满男提倡“麻风病连接亚洲”。大江认为,不是经济发展,也不是文化交流,而是“麻风病”将亚洲的各个国家联结起来。这也许是诗人的直觉吧?

把小牧拉过来,和原田联结在一起的地方,是中国的麻风病村。把日本的学生、韩国的学生、中国的学生叫过来,联结在一起的地方,也是麻风病村。把他们叫过来,联结在一起的,不是按时计件的金钱,也不是观光的景点。没有麻风病患者的麻风病村有的到底是什么?

能够说的唯一一点,就是作为联结亚洲人的土壤,“麻风病村”有着非常丰富的营养。

这三年之间原田在麻风病村,遇到了和小牧同等重大的人。原田在中国的最初那一年住在广东省东部的一所麻风病村。这村子的附近有一所大学。原田就是在这所大学遇见了这个人。她通过原田,开始知道自己大学附近的麻风病村的存在。从此她开始踏足那所麻风病村,并在之后定期到村子里探访。原田在中国的最初几年,有她的支持。于是原田在2005年10月,和这个女性结婚了。

小牧义美的社会康复

“我本来就能做人们觉得意想不到的事情。人们说‘哇-!’的事情,对我来说很平常。”

从中国归来的小牧下了一个重大的决定。社会康复。但是小牧所说的社会康复和通常说的社会康复是根本不同的社会康复。不是回去家乡的社会康复。小牧要去的地方,是中国。为了和原田一起在中国的麻风病村做活动,不是家乡,而是异国的社会康复。

“赌博回来的时候真的很累。啊-,我的命已经不长了,我想。两年前,被告知患了糖尿病的时候,我很惊讶。我的人生就到此为止了…我想。所以(反而)觉得在哪里死都无所谓。”

小牧在社会康复的三个月后,在桂林的夜空下,似乎回忆起几十年前的自己一样如此说道。那一天,小牧也帮村民们护理伤口,并且热心地指导了新来的学生。

“(这样的社会康复)无疑给燎太郎带来麻烦。但是,即便是这样也可以接受的话,我要做更多的事情来报答给燎太郎,也有这个自信。那就是我要利用我58年的疗养所生活的体验,教中国麻风病村的人护理伤口的方法。”

小牧做了这个决定之后,于2006年1月28日退出了国立麻风病疗养所星塚敬爱园。疗友们租了酒店的一个大房间,为小牧开了一个壮大的送别会。据说敬爱园至今有近30人社会康复了,而开送别会的只有小牧一个人。疗友们对小牧说“你是星塚的最后一个社会康复者了。”75岁、带着糖尿病、有着极度的弱视的男性,做了超出我们的社会康复概念上的社会康复。

奇妙的甜蜜之家

2006年2月,我访问了原田的新居。在广州市东部一栋公寓的一间屋子里,在那里,原田过着他的新婚生活。小牧也在。三个人一起生活。我这么听说了。于是,我访问了原田的新居。在那里, 我发现了另一个人物。22岁的中国年轻人,麻风病患者。

以下,根据原田向支援者发行的中国驻在员活动报告,来介绍一下他。

他在广西壮族自治区的一所麻风病村里。在那里他和原田相遇。

“我想变成有钱人。没有钱(老家这里)就谁都看不起我。”

他带着身上所有的那点钱,从广西的麻风病村来到中国南部最大的城市-广州。在那里,他搬进原田的家,并开始在一家湖南饭店工作。店长面试他的时候,原田也去了。面试时,店长问“能做下去吗?”他爽快的回答“能。”

“在麻风村呆了4年。多辛苦都做得来。”

面试回来的路上,他对原田这样说。

这样子,现在原田的新居住着4个人。4个人都没有血缘关系。原田和原田的中国新娘,从日本的麻风病疗养所社会康复出来的75岁的爷爷,还有中国广西来的青年(他的麻风病很快就治好了)。比起说这是年轻夫妇的甜蜜家庭,不如说是麻风病的社会康复中心更贴近事实,但还是看起来令人愉快的奇妙的空间。

“为什么是『中国』的麻风病?”

据说原田决定定居在中国的麻风病村的时候,经常有人这样问他。

“为什么是中国的麻风病呢?在日本,麻风病尚未解决的部分也还存在,为什么不在日本做呢?”

原田当初似乎没能很好地回答这个问题。

“‘这可能是缘分吧…’这样说也许太模糊了吧…”

“但是看到爷爷(小牧)的身姿,我终于明白了。麻风(病)的问题不是日本的也不是中国的。那都是联系在一起的。因为我是在中国投身到麻风问题的。但是在日本麻风病疗养所的人看到了之后决心要社会康复,所以这么说。”

对于日本的麻风病问题来说其中最大的一个就是疗养所入所者的社会康复问题。特效药开发了,变成可以治愈的病了,加上限制麻风病康复者们的癞预防法也废除了,甚至国家也承认了过去错误的麻风病政策,即便如此,至今从麻风病疗养所成功地做了社会康复出来的人仍然是极少数。政府也推行返乡事业等对策,但无疑对于现在的入所者来说,社会康复实在是太困难了。这问题不仅是在日本,在中国也是一样的。

原田在这三年间所做的事情,就是在中国的学生中推广麻风病村的工作营,让人们来往于麻风病村的事情更是不胜枚举。其中最大的一件事,莫过于让两个麻风病患者、康复者做了社会康复。一个是中国人,一个是日本人。

“麻风问题没有中国和日本的分别。”

原田奇妙的新婚生活雄辩地说着这一点。

过去的验证、不只是反省、现在做出来的小小的幸福

癞预防法废除至今10年。麻风病国家赔偿诉讼判决至今5年。今年对麻风病来说是里程碑的一年。在这一年,在现在,我们应该怎样对待麻风病,怎样面对麻风病?然后在中国偏远的农村里,向着麻风病的这两个人的身影在对我们说着什么?

给自己58年的疗养生活打上了休止符,迎来了75岁,带着糖尿病和极度的弱视,却决定向着与自己的语言和文化完全不同的地方进发的小牧。他的社会康复究竟是什么?

只身飞到中国,身无分文开始在麻风病村开始做活动,决意说“要把骨灰埋在麻风病村里”的原田。他所选择的人生,究竟是什么?原田并非虔诚的基督徒,也没有加倍的伦理意识,也不是燃烧着正义感的那一类人。甚至学生时代的他是属于冷漠一类的人。在这里吸引了这样的他的『麻风病』到底是什么?

原田常去的中国麻风病村里住着的人们,平均年龄都在70岁前后。一般人从他们的收入状况、营养状况、医疗状况、生活状况来判断,都会说这样的村子在10年、20年后就会消失。这对原田来说,也意味着付出他整个人生的活动地点消失了。

作为麻风病的里程碑的今年,我们每一个个人怎样去面对麻风病,对过去的验证无疑是非常重要的。但是另一方面,在谁的眼前都没有停留地,就这样悄悄地走向消失的道路的村子,也让人难以忘怀。在那里,小牧和原田通过和村民们的交流,正在作出一点一滴的幸福。从小牧或原田那里并没有听过多少关于『人权』的话。从他们身上并没有嗅到多少人权意识或正义感的味道。即使他们两个人都选择了震惊四座的人生,做着人们听也没听过的活动,但他们却都非常自然地做着这些事。这一点更令人匪夷所思。

“‘10年、20年后,中国的麻风病村村民都不在了,村子解散了那怎么办?’我这样问燎太郎,他就说‘是啊,那就在中国开了咖哩屋吧。’他这样说。那家伙很喜欢咖哩。”

小牧笑着说。

两个人的生活方式

可能因为我在大学工作,所以有时候有高中生的小孩的母亲跟我商量她们小孩上大学的问题。去年有个正在上武藏高中的学生的妈妈,今年是在函馆喇沙高中生的妈妈。一听高中的名字,我只有上大学、就业等完全没有问题的印象。比起这个问题,对我来说,小牧和原田这两个人的以后是更加令人担心的事情。

中国麻风病村村民的生活依靠地方政府发放的补助金,原田的生活,依靠的是日本的支持者的捐助。从今往后,支持者们还会继续支持他的活动吗?还会定期给他捐助吗?

中国的麻风病村村民的麻风病已经治好了,但大多数带着严重的后遗症。然而小牧自身还带有糖尿病。在中国的麻风病村,和中国的学生鱼龙混杂地睡在一起做活动,这对他来说也不是不辛苦的。

但是这两个人的身姿对我来说太耀眼了。不,不只是我。对中国青年来说也是耀眼的,所以他们召集的中国青年络绎不绝。

三年前原田离开日本去到中国住的时候,在原田的脸上还残留着幼稚的表情。现在他的表情里找不到一丝幼稚,脸上多余的赘肉都被削掉了而成为一张精悍的脸。跟村民们亲切地接触,但是黑色的眼睛里时时闪着光。

小牧的嘴里没有说过要放弃的话,也没有说过愚痴的话,感觉他日夜都在思考着要怎么做下去,怎么继续下去这个问题。被宣告得了糖尿病的事,之前感觉到自己的人生已经到了终点这件事,这些事情都好像已经被风吹到某个看不见的角落了。小牧现在表现出的是满满的生机和活力。他跟我说过可以说明上述的这些的故事:

“有的村里有人的伤口已经很严重。看到那伤口的时候,我感到背脊一阵冰凉。那伤口已经很严重了。他吃不下饭,周围的村民说。‘他已经不行了,到那个时候了(要死了)。让他去吧。’他们说。”

说到这里,小牧的口气有点激动。

“这太奇怪了!!伤口确实是需要耐心的。耐心地治疗的话,伤口是会好的。不能放弃。要人抱着活下去的信念活着,这就是工作营的精神。我是这么想的。”

他们两个人(小牧、原田)所发出的东西

日本经济回复了,像常被说“赢组”“输组”这样子变成两极化的社会。在爬到世界屈指可数的几个经济大国中,每年有3万人以上自杀。据2005年12月10日的华盛顿邮报,伊拉克战争导致伊拉克民间死亡人数从最小207,368人,到最大30,877人。而在没有恐怖主义也没有战争的国家里,自杀者的人数在每年3万人。

媒体中涌现着“尼特族”"兼职"这样的词汇,社会上漂浮着无力感,闭塞感。那些年轻人的无力感、闭塞感和小牧自己总结58年的疗养所的生活来说出来的那句话“泡影一样的东西”是听起来一样的。

小牧还这样说了。

“日本变得太富有了。这让我们的患者运动变得困难。麻风病是特别待遇。也许什么时候就变成理所当然的事情。这是不好的。”

小牧放弃了日本疗养所安定的生活,放弃了随时能利用医疗机关的环境。然后行动了。

原田大学毕业后,成为就业浪人之前就已经放弃了就业的道路。放弃了由精英大学的精英学院毕业出来,得到一流企业的内定,周围的学生说“好厉害!”这样的一个世界。然后跟着这些一起抛弃掉的,是那个世界的价值观。把那些东西看得不重要,并认为应该有更重要的东西。所以行动。

“日本的经济也不行。社会停滞不前了。年轻人也不行动。所以我说‘行动吧!’”

和原田一起在奈良的天理大学学生面前做关于中国麻风病活动报告的时候,小牧对学生们这么说。

年龄相差40岁以上的小牧和原田身上所具有的共通点是他们都在做中国麻风病的工作。但是,这个共同点可能实际上是很小的。两个人有着更本质上能产生共鸣的东西。那是什么?那就是两个人都将自身置于危险处,像死都不怕那样子疯狂地“行动”,这一点。真挚地对待自己感觉到的问题,问自己到底能做什么,然后去实行它。行动着到现在。他们把金钱带给人的利便性、安心感、优越感,所有这些东西都割舍掉,这样的程度来行动了。他们看着没有人关注的人们(康复者),自问可以做什么。然后行动了。因为扔掉的东西很重大,两个人都像连死都不怕那么疯狂。我感觉这就是这两个人最大的共同点,也在这两个人之间建立了谁都不能影响的那么强固的人和人之间的纽带。

富裕的生活换来的是日本年轻人失去的东西,这些东西如果是活力和精力的话,原田和小牧的生活方式却是充满了“生命底力”的无限的活力体。

假设日本的年轻人为了得到丰裕的生活,作为代价丢失的东西是活力和能量,他们两个人生活的样子是充满了无限制的能量体---“活着的生命的底力”

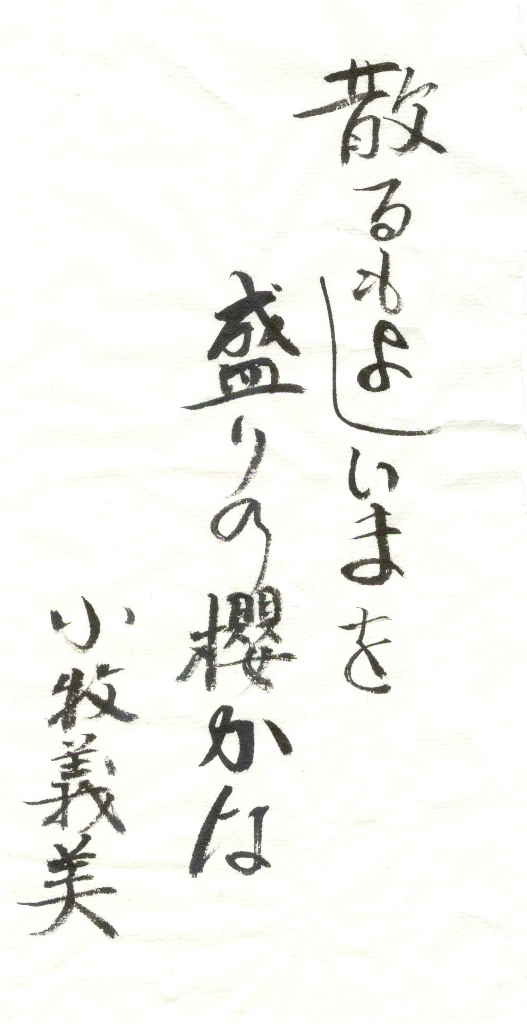

凋零也好 此刻盛开的 樱花-75岁、人生盛放的决断

有一次,小牧和原田一起到我简陋的住所。那是他们回国做活动报告的时候。

“我呢,会写一点字哦。写点什么东西给你看呗。”

小牧这么说着,就拿出笔,流畅地就写出一句。

凋零也好

此刻盛开的

樱花

这一句所包含的意味,我是几个月以后才知道的。在桂林的夜空下,小牧告诉我说:“在哪里生活都是一天就是一天,一年就是一年。这一天没有悔恨,就每一天都没有悔恨。在接下来的人生上,如果要留有后悔地活着,那还不如死了。人呢,在做人生决断的时候,就是人生绽放的时候。就算是对已经皱巴巴的75岁的爷爷来说,人生决断的时候,也是人生盛放的时候。”

“凋零也好”这一句,包含着小牧社会康复的决心。带着这个决心,就算自己凋零了也不在意。假设现在在异乡的土地上倒下,身亡了,也绝对不会后悔。不管怎么样,都是自己做的决断。现在在这里果断地做这个决断,这就是意味着这一刻的自己是人生上的盛开。在这一刻,无后悔地过着这一天,这里充满了75岁的“生命的底力”。其姿态是,如这一刻盛开的樱花,美丽。

(完)